ぬか床が白い!これはカビ?もうダメなの?

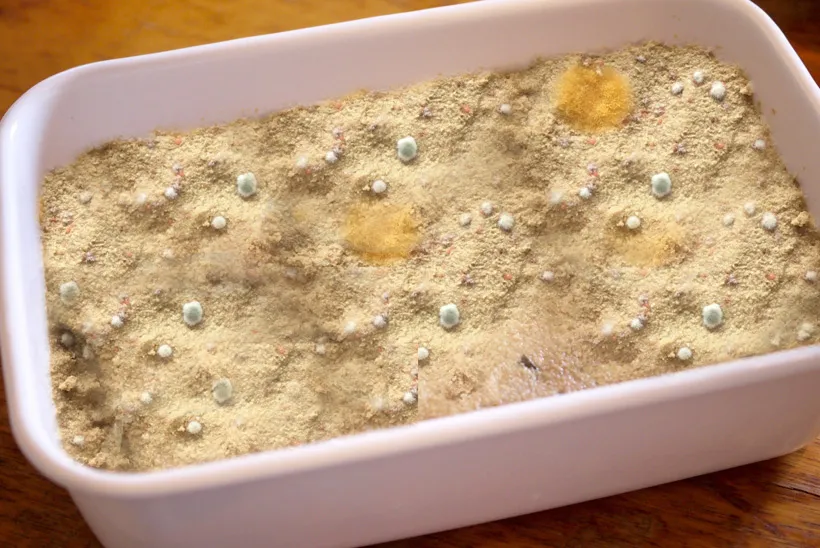

ぬか床を続けていると、一面、白くカビがついたような表面になっていてギョッとする時があります。

これは産膜酵母とよばれるもので、ぬか床の酸素が多いので酵母が異常発生してしまっている状態です。

なぜこのような状態になってしまうかというと、原因はいくつかあります。

ぬか床にカビが生える1つ目の原因はぬか床を何日もかき混ぜていないことです。

ぬか床を熟成させるには乳酸菌を増やさないといけませんが、ぬか床をかき混ぜて空気に触れると乳酸菌は増えにくくなります。

だからといってぬか床をかき混ぜないと産膜酵母(さんまくこうぼ)は酸素が好きなのでぬか床の表面で増殖し覆ってしまいます。

そして久しぶりにぬか床を見てみると一面真っ白なぬか床を発見し衝撃を受けてしまいます。

また、酪酸菌(らくさんきん)は酸素が嫌いなのでぬか床の底で増えていきます。

この酪酸菌は腸内フローラのバランスを整えてくれる善玉菌の一種なのですが、増え過ぎるとぬか床がとても強烈な臭いを放ちだします…

これを防ぐためにぬか床を常温で保管していれば1日1回、冷蔵庫で保管していれば数日に1回はぬか床をかき混ぜてください。

そうすることで酸素が好きな産膜酵母は酸素が無くなり増えにくくなります。酪酸菌はぬか床がかき混ぜられることで空気に触れるので同様に増えにくくなります。

ぬか床にカビが生える2つ目の原因は温度の高い場所でぬか床を保管していることです。

ぬか床を作る時の適温は20~25度と言われていますが、これは乳酸菌が活動するのに一番適している温度だからです。

これ以上の温度でぬか床を保管していると、ぬか床内の温度も上がり乳酸菌が爆発的に増えてしまいぬか床に酸味が多く出てしまいます。

さらに長期間他っておくとカビが発生し、ぬか床がダメになってしまいます。

これを防ぐにはぬか床を冷蔵庫に保管し、冷やしてあげましょう。

ぬか床にカビが生える3つ目の原因はぬか床の塩分が少ないことです。

ぬか床でぬか漬けを何度も作っていると野菜に塩分が取られてしまい、ぬか床の塩分がどんどん少なくなっていきます。

ぬか床の塩分が少なすぎるとぬか床に生息している色々菌の活動が活発になってしまい、カビが生えやすくなってしまいます。

これを防ぐにはぬか床に新しい野菜を入れる前にぬか床をひとつまみ食べてみてぬか床から塩分をしっかりと感じられるか確かめてみます。

ぬか床を食べてみて塩分が少ないと感じたら一度ぬか床に入っている野菜を全て取り出し、大さじ1杯の塩をぬか床に入れしっかりとかき混ぜてください。

その後もう一度ぬか床をひとつまみ食べてみて塩分が感じられるか確認します。大さじ1杯の塩でぬか床に塩分が感じられない場合は、この作業を塩分が感じられるようになるまで繰り返してください。

塩分が感じられるようになったら2~3日は何も漬けず毎日ぬか床をよくかき混ぜてぬか床を休ませながら菌の状態をいい状態にもっていってあげましょう。

ぬか床にカビが生える4つ目の原因はぬか床の水分が多いことです。

ぬか床に水分が多すぎると塩分の足りない美味しくないぬか漬けしかできません。また、ぬか床に水分が多いと雑菌なども繁殖しやすくなってしまいます、

カビが発生する環境は雑菌が繁殖しやすい環境と同じなので定期的に水分は取ってあげないといけません。

これを防ぐにはぬか床が水っぽくなってきたと感じたらキッチンペーパーでぬか床の水分を吸い取るか、

布巾でぬか床を包み込み水分を絞り出してください。水分を絞り出すと、塩分や旨味も一緒に絞り出してしまうので後で塩を足したり足しぬかをしてぬか床の旨味を増やしてあげてください。